.png)

Politische Unsicherheit, gesellschaftliche Spaltung und globale Herausforderungen nehmen scheinbar täglich zu. Einige Vordenker bezeichnen diesen Moment als eine „Metakrise“ (McGilchrist, 2021, S. 23). Sie beschreibt das gleichzeitige Auftreten mehrerer systemischer Zusammenbrüche, ausgelöst durch unsere kollektive Schwierigkeit, die Welt zu verstehen und gemeinsam zu handeln. In einem solchen Kontext ist Konsensbildung kein Luxus sondern die Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer Demokratie. Die Methodik von Make.org ist präzise um diese Überzeugung herum aufgebaut. Mittels groß angelegter Bürgerkonsultationen und strukturierter Dialogformate, verlagert sich der Fokus von dem, was Menschen trennt, hin zu dem, was sie verbindet. Ziel ist gemeinsame Prioritäten in konkrete Handlung zu überführen.

Demokratie entfaltet ihre volle Kraft, wenn Bürger:innen sich wirklich gehört fühlen und ihre Ideen in Entscheidungen wiederfinden, die ihr Leben tatsächlich beeinflussen. Diese kontinuierliche Teilhabe stärkt Vertrauen in demokratische Institutionen und ermöglicht, was der Historiker Pierre Rosanvallon als „permanente Demokratie“ beschreibt – eine Form, in der öffentliches Handeln aus ständiger, gemeinsamer Beratung entsteht, nicht nur aus periodischen Wahlen. Um dies im großen Maßstab zu verwirklichen, braucht es neben der Überzeugung, eine klare und wirksame Methodik.

Make.org verfolgt einen transparenten, inklusiven und wirkungsorientierten Ansatz zur Konsensbildung, der sich auf vier zentrale Schritte stützt.

Jede Konsultation beginnt mit einer klaren, zugänglichen und gesellschaftlich relevanten Leitfrage, die das tägliche Leben der Menschen berührt und zum Mitdenken einlädt.

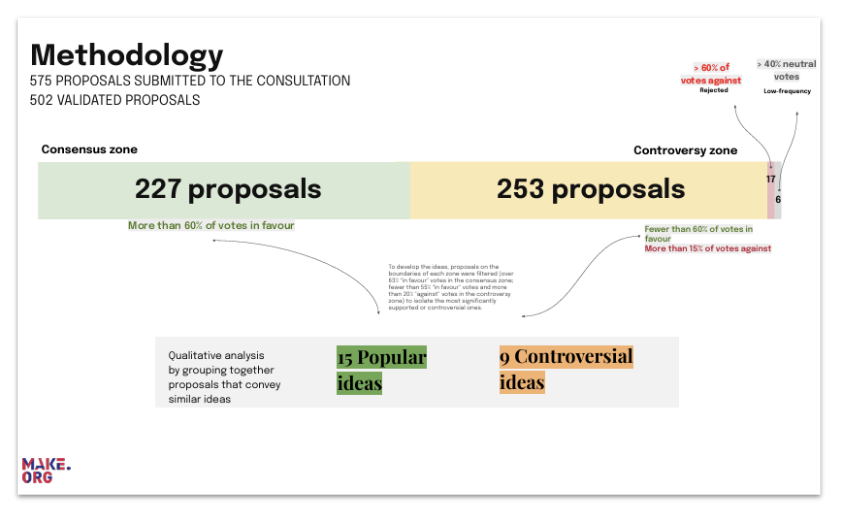

Bürger:innen können im nächsten Schritt eigene Vorschläge einbringen und über die Ideen anderer abstimmen. Vorschlägen können an dieser Stelle, zugestimmt, abgelehnt oder neutral bewertet werden. So wird sichtbar, welche Ideen besonders beliebt sind und welche eher umstritten. Und hier ist schon ein erster Schlüsselmoment ersichtlich. Auf der Basis breiter Beteiligung und Interaktion, bewegen sich die teilnehmenden Bürger*innen in Richtung gesellschaftlichen Konsens. Breit angelegte Kommunikationskampagnen und ein niederschwelliger Zugang ermöglichen hier eine hohe Beteiligung, auch von Gruppen, die sonst vielleicht selten das Gefühl haben gehört zu werden.

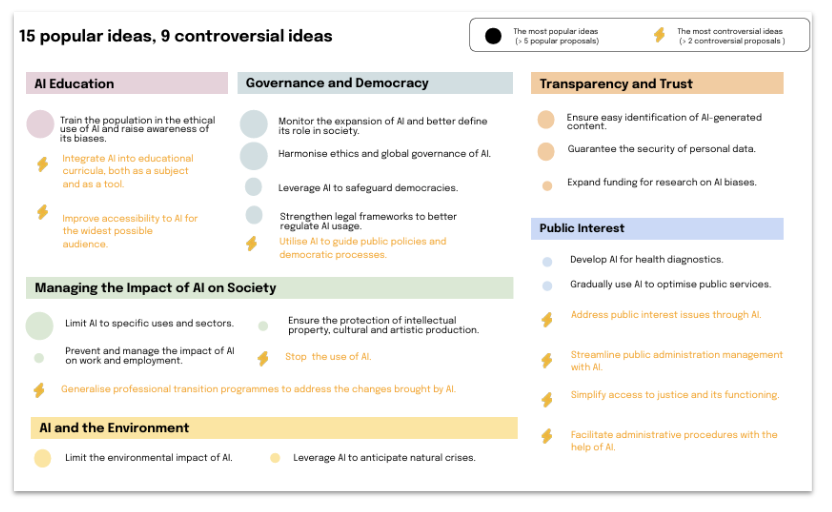

Nach Abschluss der Konsultation analysieren Soziolog:innen und Datenexpert:innen die Vorschläge. Mithilfe eines strukturierten Auswertungsmodells werden inhaltlich ähnliche Beiträge gebündelt, die häufigsten Ideen identifiziert und nach Unterstützung priorisiert. Jedes so entstandenes Thema repräsentiert dann ähnliche Vorschläge und vereint eine Vielzahl von Stimmen, wodurch eine hohe statistische Aussagekraft garantiert wird.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden im letzten Schritt so aufbereitet, dass sie für die jeweiligen Akteur:innen klar und unmittelbar umsetzbar sind. Je nach Zielsetzung der Initiative können daraus Gesetzesentwürfe, politische Empfehlungen, Strategiepapiere oder zivilgesellschaftliche Projekte entwickelt werden.

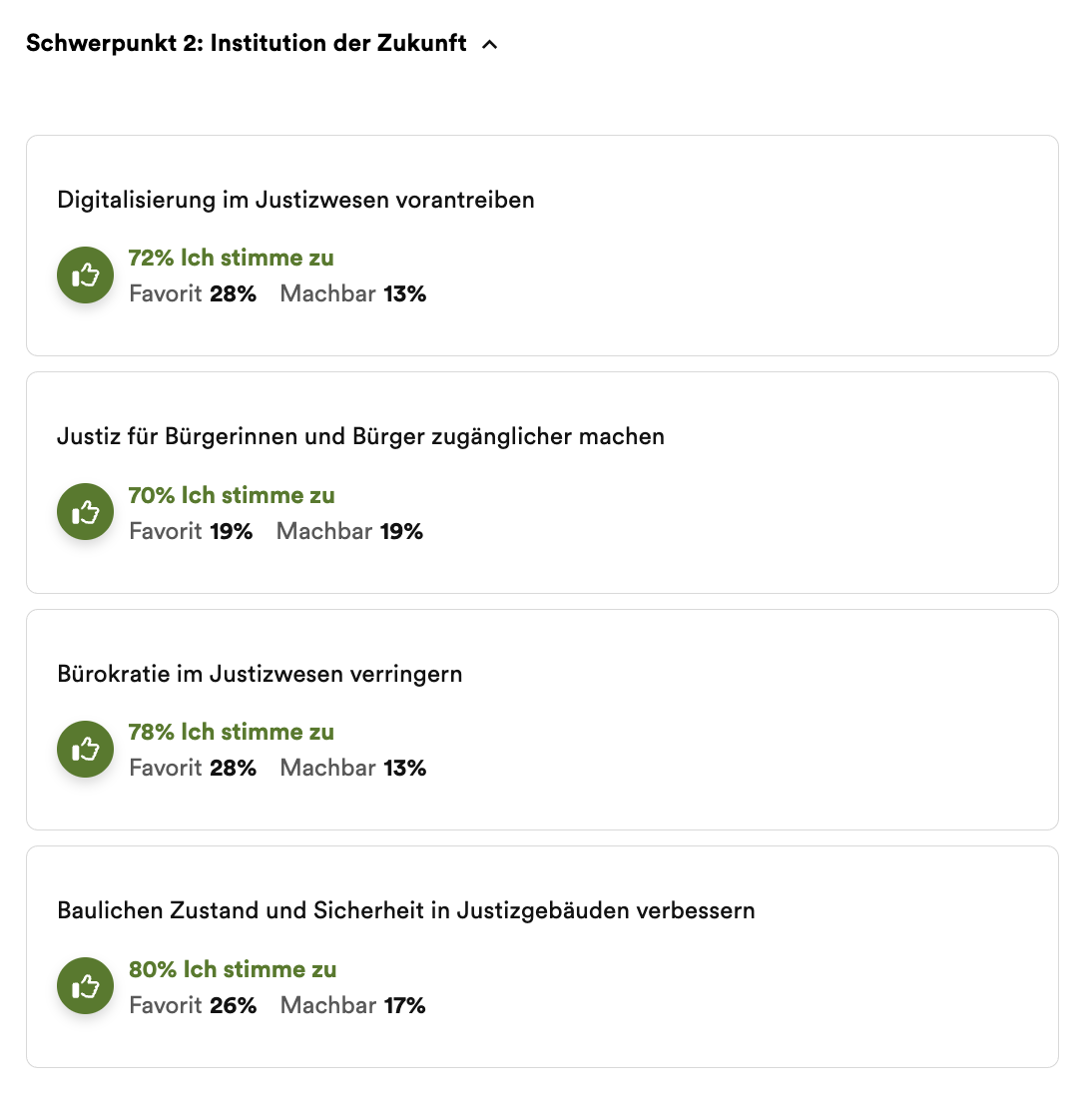

Ein Beispiel für die Umsetzung dieser Methodik ist das Projekt „ZUKUNFTSGERICHTET – Den Rechtsstaat gemeinsam voranbringen“, das vom Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg initiiert wurde. Bürger:innen und Justizmitarbeitende brachten darin ihre Ideen für eine zukunftsfähige Justiz ein. Ergänzt wurde die Konsultation durch Roadshows vor Ort, Fachworkshops und eine repräsentative Umfrage. Die Ergebnisse bilden nun die Grundlage für konkrete Reformvorhaben im Land und sind ein anschauliches Beispiel für wirkungsvolle Bürgerbeteiligung in staatlichen Transformationsprozessen.

Das Potenzial der Methodik lässt sich auch gut verdeutlichen an Hand des Projekts Forum gegen Fakes – Gemeinsam für eine starke Demokratie, initiiert von der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit einem breiten Partnernetzwerk. Mehr als 420.000 Bürger:innen in Deutschland beteiligten sich über die Plattform an der Diskussion zum Thema Desinformation. Das Projekt ist auch deshalb spannend, weil es zum ersten Mal einen Bürgerrat – bestehend aus 120 zufällig ausgelosten Bürger:innen – mit breit angelegter Online-Beteiligung verknüpfte. Die Ergebnisse der Online-Beteiligung flossen direkt in die Arbeit des Bürgerrates ein, während umgekehrt Empfehlungen des Bürgerrates online diskutiert und weiterentwickelt wurden. Beides griff so über mehrere Schritte ineinander.

Der kürzlich veröffentlichte Evaluationsbericht der Universität Stuttgart belegt den Erfolg: 70 % der Teilnehmenden fühlten sich mit ihrer Meinung ernst genommen, und die Medienreichweite lag bei über fünf Millionen Bürger:innen. Die offizielle Übergabe des Bürgergutachtens an Bundesinnenministerin Nancy Faeser markiert den Moment der politischen Wirksamkeit und Relevanz. Mehrere Empfehlungen des Panels werden seitdem aktiv umgesetzt.

Die Grande Cause ist ein methodischer Bestandteil des Make.org-Ansatzes, der exemplarisch veranschaulicht, wie aus bürgerlicher Beteiligung langfristige Veränderungsprozesse entstehen können. In Frankreich wurden in den letzten zehn Jahren über 15 dieser mehrjährigen Aktionskampagnen umgesetzt – etwa zu Gewalt gegen Frauen, Umwelt- und Kulturthemen oder zur Förderung gleichberechtigter Teilhabe von Jugendlichen.

Allen Initiativen liegt ein gemeinsamer Ablauf zugrunde. Zunächst werden durch groß angelegte Konsultationen zentrale Anliegen der Bevölkerung identifiziert. Anschließend werden konkrete Projekte entwickelt, getragen von Koalitionen aus Unternehmen, Institutionen, Medien, NGOs und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren. Ein prägnantes Beispiel ist der Grande Cause „Alle Formen von Ungleichheit gegenüber Frauen bekäm. Über 258.000 Bürger:innen beteiligten sich an der Konsultation. Daraus entstand ein nationaler Aktionsplan, der gemeinsam mit 13 Unternehmen und 51 Organisationen entwickelt wurde. Insgesamt wurden sieben Projekte unterstützt, die gezielt auf die von den Bürger:innen priorisierten Themen reagieren.

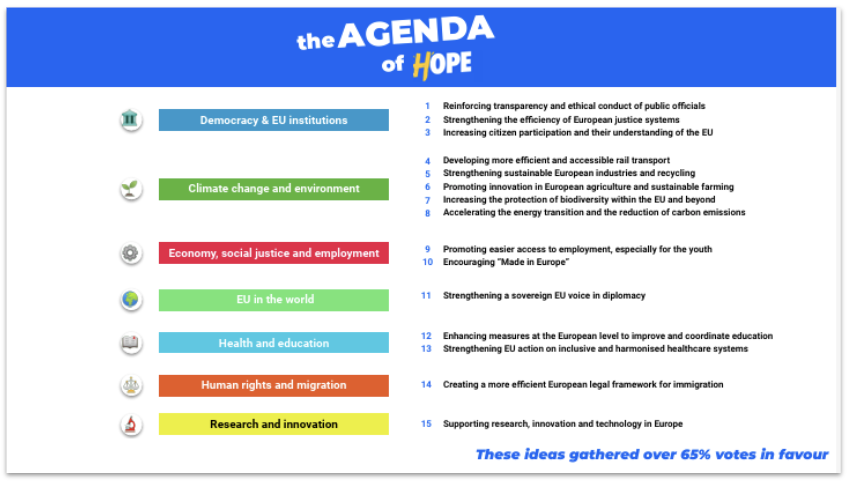

Konsens ist nicht nur eine nationale Aufgabe, sondern gewinnt zusätzliche Stärke, wenn er Grenzen überwindet. Die EurHope-Konsultation brachte junge Europäer:innen zusammen, um Zukunftsideen zu teilen. Bemerkenswert war hierbei, wie häufig ähnliche Vorschläge aus verschiedenen Ländern und Sprachen eingingen. Forderungen wie "Öffentlicher Nahverkehr für alle" oder "EU-weites Verbot von Einwegplastik" fanden länderübergreifend große Zustimmung, ein deutliches Zeichen für einen europäischen Bürgerkonsens.

Die Ideen wurden anschließend bei der European Youth Week den europäischen Parteien präsentiert, sodass junge Wähler:innen erkennen konnten, welche Partei ihre Positionen am ehesten teilt. Darüber hinaus halfen die Ergebnisse bei der Ausarbeitung eines Resolutionsentwurfs, der gemeinsam mit Jugendvertreter:innen erarbeitet wurde, ein konkreter legislativ wirksamer Beitrag bürgerschaftlicher Teilhabe. Der vollständige EurHope-Bericht ist hier verfügbar.

Die EurHope-Initiative zeigt, wie die anderen in diesem Artikel dargelgten Beispiele auch, dass Konsens nicht nur universelle Übereinstimmung bedeutet. Es geht um die gemeinsame Absicht. Einen Zweck zu finden in dem sich möglichst viele Akteure vereint sehen, der in Legitimität verwurzelt ist und von einer kollektiven Vision angetrieben wird, liegt im Herzen von Make.orgs Methodik. Demokratie muss partizipativ sein, um widerstandsfähig zu bleiben. Wenn echte Gelegenheiten bestehen, dass Menschen teilnehmen und Entscheidungen mitgestalten können, werden individuelle Stimmen zu einem mächtigen kollektiven Willen.

Das bedeutet nicht, dass Konsens jedes Problem lösen kann. Aber er schafft die Grundlage für demokratische Gesellschaften, mit Ruhe, Inklusion und Zielstrebigkeit zu handeln. Die Methodik funktioniert, weil sie Bürger:innen als fähige Mitwirkende und nicht als passive Empfänger:innen von anderswo getroffenen Entscheidungen behandelt. Unsere Einladung steht: Teilnehmen. Ideen teilen. Mithelfen, das zu gestalten, was als Nächstes kommt.

Literatur:

McGilchrist, I. (2021). The Matter with Things: Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World (Vol. 1). Perspectiva Press.